Sul numero di agosto della newsletter Ghinea (se non siete iscritti, potete farlo qui, e noi ve lo consigliamo) Gloria Baldoni scrive di Avrai i miei occhi esaminando in maniera approfondita il testo e il contesto in cui nasce e si sviluppa il romanzo di Nicoletta Vallorani.

Vi riproponiamo il suo pezzo qui di seguito.

Per Nicoletta Vallorani Milano era luogo adatto alla distopia ben prima della catastrofe del Covid-19, dello schianto dell’eccellenza lombarda e del modello produttivo che esprime da decenni, dei disastri comunicativi (o forse no) del sindaco “incazzato” Beppe Sala e del coinvolgimento del presidente della regione nella cosiddetta inchiesta dei camici. Concentrati nell’arco di poche settimane e intrecciati alla particolare severità della pandemia in Lombardia, questi avvenimenti hanno reso una volta per tutte ipervisibile la precarietà del modello milanese: avanguardistico e inclusivo a parole, violento e classista nei fatti. “Distopia” è proprio la parola adoperata in un recente articolo sull’architettura ostile e sulle recenti politiche antidegrado adottate nel capoluogo lombardo, che evidenziano la distanza tra l’immagine che la città offre allo sguardo e i numerosi dispositivi nascosti dietro tale immagine — oltre che necessari per fabbricarla:

La continua riproposizione di immagini raffiguranti centri cittadini desertificati ci ha proiettati in uno scenario di pura distopia che, solitamente, tendiamo a collocare nel microcosmo della finzione. Ma la paura del contagio ha messo a nudo tutte le contraddizioni insite nella modernità, ponendo in crisi alcuni tormentoni neoliberali che, fino a qualche settimana fa, venivano ancora presentati come verità intangibili ma che, dinanzi al primo ostacolo, hanno rivelato tutta la loro proverbiale fallacia, primo tra tutti il falso mito della naturale antecedenza dell’individuo sulla comunità: l’enfasi posta sulla necessità di cooperare per la tutela di un bene comune di portata superiore, la salute pubblica, ha chiarificato una volta per tutte che il tutto viene prima della somma delle sue parti, perlomeno su un piano puramente teorico.

(Giuseppe Luca Scaffidi, Architettura ostile. Milano è smart o unpleasant?, in Menelique02/DUE, aprile 2020)

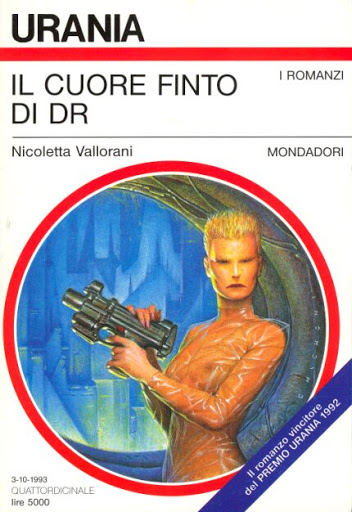

Nicoletta Vallorani, marchigiana di nascita ma da lungo tempo residente a Milano, già nel 2015 parlava di “orizzonte angusto e senza respiro […] del tutto autoreferenziale” e attribuiva il successo della narrazione expottimista alla fretta, all’accelerazione, alle vite col turbo della cittadinanza milanese, “umanità imbizzarrita” che non può, né sa, fermarsi e interrogarsi. Né condividere un progetto comunitario diverso da quello strillato con hashtag durante la manifestazione fieristica, verrebbe da aggiungere. E Milano è presente anche nella produzione narrativa dell’autrice sin dal romanzo d’esordio Il cuore finto di DR, scritto come Frankenstein dopo una scommessa e vincitore del premio Urania 1992. L’intera vicenda investigativa della detective privata Penelope De Rossi alias DR ruota alla produzione industriale del sintar, una droga sintetica, e alla diffusione del consumo e della dipendenza da stupefacenti tra le fasce più povere ed emarginate della popolazione. È difficile non cogliere il riferimento alla strage dell’eroina che si è consumata a Milano per tutti gli anni Ottanta mentre su un binario parallelo e assai più benestante nasceva il mito dell’edonistica e spumeggiante Milano da bere, destinata a evolversi nella Milano che conosciamo oggi e nelle sue variazioni #milanononsiferma e #milanoriparte.

Nicoletta Vallorani, marchigiana di nascita ma da lungo tempo residente a Milano, già nel 2015 parlava di “orizzonte angusto e senza respiro […] del tutto autoreferenziale” e attribuiva il successo della narrazione expottimista alla fretta, all’accelerazione, alle vite col turbo della cittadinanza milanese, “umanità imbizzarrita” che non può, né sa, fermarsi e interrogarsi. Né condividere un progetto comunitario diverso da quello strillato con hashtag durante la manifestazione fieristica, verrebbe da aggiungere. E Milano è presente anche nella produzione narrativa dell’autrice sin dal romanzo d’esordio Il cuore finto di DR, scritto come Frankenstein dopo una scommessa e vincitore del premio Urania 1992. L’intera vicenda investigativa della detective privata Penelope De Rossi alias DR ruota alla produzione industriale del sintar, una droga sintetica, e alla diffusione del consumo e della dipendenza da stupefacenti tra le fasce più povere ed emarginate della popolazione. È difficile non cogliere il riferimento alla strage dell’eroina che si è consumata a Milano per tutti gli anni Ottanta mentre su un binario parallelo e assai più benestante nasceva il mito dell’edonistica e spumeggiante Milano da bere, destinata a evolversi nella Milano che conosciamo oggi e nelle sue variazioni #milanononsiferma e #milanoriparte.

Le crepe che il modello milanese, ora quasi grottesco ma aspirazionale fino all’altroieri, non può più nascondere (la cementificazione, l’erosione degli spazi sociali, l’insufficienza dell’edilizia popolare a fronte di una dura crisi occupazionale e della conseguente disuguaglianza economica) ispirano il paesaggio urbano in cui Vallorani ambienta il suo ultimo romanzo Avrai i miei occhi. Questa Milano fatiscente, “il corpo di ogni cosa”, è spaccata in zone non comunicanti se non attraverso checkpoint, disarticolata come chi la percorre (“[n]on c’è niente di intero in me, straniero. A pensarci bene, niente di intero in nessuno di noi”), divisa da “mura sbocconcellate”, attraversata da strade che sono “distes[e] butterat[e]”, immersa in un “pulviscolo [che] sembra impazzito, quasi vivo”, rinchiusa in una Cinta muraria e circondata da Campi Industriali. Le zone periferiche sono abitate da non-cittadini giudicati immeritevoli di controllo e per questo esclusi da ogni diritto. Del resto, anche le periferie delle nostre città restano trascurate mentre i centri storici vengono tirati a lucido. Del resto, già oggi quello di cittadino è uno status morale oltre che giuridico.

Soltanto lo scorso luglio Ernesto Galli Della Loggia, esprimendo un sentire che non è soltanto il suo, scriveva un pezzo d’opinione riguardante la volontaria diffusione del coronavirus nelle città da parte di turbe (sic) di untori di periferia. Niente di ciò che sappiamo per certo sulle modalità di trasmissione del coronavirus è stato abbastanza potente da sconfiggere il desiderio classista di individuare (e così circoscrivere) la malattia nel quasi-cittadino, quello proveniente dalle zone decentrate che Della Loggia descrive con cupi toni dickensiani. Quando accenna alla “diseguaglianza di standard socio-culturali” tra i residenti del centro e quelli delle periferie, Della Loggia sta in realtà sottolineando che questi ultimi non esibiscono la propria adesione a specifici valori cittadini, che restano impliciti tra l’editorialista e il lettore del quotidiano rispettabile. Chi dalla periferia si riversa in città per divertirsi sarebbe mosso dal “torbido proposito di seminare il contagio, d’infettare la società «per bene»”: difficile dire, a questo punto, se si stia ancora parlando di coronavirus. La linea di demarcazione tra la città sana e la periferia malata è così stabilita: il passo logico successivo sarebbe chiudere fuori gli untori, magari ergendo una Cinta come quella di Avrai i miei occhi. La fantascienza non inventa, la fantascienza osserva il reale per esplorare scenari potenziali.

Avrai i miei occhi, fortunata operazione di recupero e arricchimento del racconto Snuff Movie (1997), si colloca nel genere noir fantascientifico in cui Vallorani si trova comoda e di nuovo presenta un caso da risolvere per Nigredo, l’investigatore privato con precedenti da terrorista già protagonista di altre sue storie (tra cui Eva, 2002). Questa volta Nigredo è chiamato a indagare sul ritrovamento di un mucchio di cadaveri femminili nella periferia della città. Si tratta di donne senza nome ma provviste di tatuaggio da schiave e matrice, prodotti di un futuro prossimo che padroneggia la clonazione ma anche evocazioni fantasmatiche dell’assai reale passato concentrazionario e dei suoi corpi ridotti a oggetti, privati del nome e marchiati con un numero identificativo. Per trovare l’origine dei delitti, Nigredo dovrà spostarsi fra le molte zone di Milano per raccogliere indizi e testimonianze e lo farà a bordo del taxi della sua amica Olivia, donna dotata di capacità telepatiche, voce narrante e di fatto protagonista del romanzo.

Avrai i miei occhi, fortunata operazione di recupero e arricchimento del racconto Snuff Movie (1997), si colloca nel genere noir fantascientifico in cui Vallorani si trova comoda e di nuovo presenta un caso da risolvere per Nigredo, l’investigatore privato con precedenti da terrorista già protagonista di altre sue storie (tra cui Eva, 2002). Questa volta Nigredo è chiamato a indagare sul ritrovamento di un mucchio di cadaveri femminili nella periferia della città. Si tratta di donne senza nome ma provviste di tatuaggio da schiave e matrice, prodotti di un futuro prossimo che padroneggia la clonazione ma anche evocazioni fantasmatiche dell’assai reale passato concentrazionario e dei suoi corpi ridotti a oggetti, privati del nome e marchiati con un numero identificativo. Per trovare l’origine dei delitti, Nigredo dovrà spostarsi fra le molte zone di Milano per raccogliere indizi e testimonianze e lo farà a bordo del taxi della sua amica Olivia, donna dotata di capacità telepatiche, voce narrante e di fatto protagonista del romanzo.

L’oggettificazione che corre sulla linea del genere è l’argomento dichiarato di Avrai i miei occhi, con una varietà di riferimenti esterni a testimoniarne l’antichità e il radicamento — dalla Bibbia (“se Abele fosse nato oggi sarebbe una donna”), alla favola di Barbablù (con echi carteriani), fino all’accenno obliquo alla fotografa Francesca Woodman che del proprio corpo ha fatto oggetto di indagine artistica sfocandolo, deformandolo, isolandolo in dettagli (“Francesca Woodman è solo occhi”), proiettandolo in superfici riflettenti, esplorandone la fragilità attraverso il nudo. I corpi clonati a cui Nigredo deve trovare una storia e un senso sono a tutti gli effetti cose a disposizione delle fantasie di violenza maschili (“[s]iamo fatte di pezzi. Nessuno lo sa come me”), ma affinché infliggere dolore sia per il carnefice un’esperienza completa occorre che chi lo subisce reagisca e dimostri sofferenza, che sia inerme ma anche recalcitrante, che la sua volontà sia prevaricata. Occorrono, scoprirà Nigredo, altre donne preposte a sentire il dolore perpetrato sui corpi-fantoccio e ad animarli con urla e lacrime attraverso un collegamento telepatico. Nelle interviste e presentazioni degli ultimi mesi Vallorani ha portato a esempio il fenomeno del femminicidio e un disegno di legge turco che prevede l’amnistia per lo stupratore che sposi la sua vittima, a riprova della propria intenzione di trattare non già la violenza di genere in senso diffuso bensì uno dei suoi particolari, cioè il godimento del maschio (che sia individuo specifico oppure incarnato nel potere legislativo di un paese in cui la regola patriarcale si mantiene salda) che annulla la volontà di un’altra e si sofferma a osservare gli effetti della sua prevaricazione. Gli spettacoli di dolore, nel romanzo, sono replicabili all’infinito perché infiniti sono i corpi da usare ma anche perché attorno ai soprusi prospera uno smercio clandestino di snuff movie, che alla logica di sopraffazione salda quella del profitto.

La condivisione di esperienze sensoriali ed emotive non riguarda solo la sofferenza, ma anche l’amore. È Olivia, che grazie alla telepatia abita lo spazio mentale di Nigredo, a riferire ogni suo spostamento, dialogo o pensiero, e li racconta come se dovesse narrarli a lui che li sta vivendo, rivolgendoglisi alla seconda persona singolare. Innamorata ma non ricambiata, lo segue ovunque e organizza le sue vicissitudini in narrazione. Se è vero, come sostiene Adriana Cavarero nell’incantevole Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, che la singolarità delle nostre esistenze prende forma nel momento in cui l’altro ci restituisce il racconto della nostra vita come storia anziché come serie incomprensibile di eventi, e che nelle relazioni ci rendiamo visibili proprio per essere narrabili, estrema è la generosità di Olivia che non chiede mai di essere guardata e raccontata (amata, dunque). Al contrario, accompagna Nigredo e ne riporta ogni passo, aggiungendo contesto, inserendo ricordi propri, descrivendo paesaggi e incontri e combinando gli indizi per lui. Non è Nigredo a rendersi visibile a Olivia (poiché non la ama, non prova il desiderio di essere narrato da lei), ma Olivia a creare con lui un nuovo tipo di relazione che può sbarazzarsi del momento espositivo e crescere in una simultaneità in cui gli eventi vissuti non sono più mediati dal linguaggio bensì esperiti dai sensi (avrai i miei occhi, appunto). Grazie al processo affabulatorio, la donna innamorata dissotterra così con pazienza un legame che è stata la prima fra i due a riconoscere, e l’uomo amato ritrova il senso di sé riconoscendolo nelle parole che lo raccontano. La stessa telepatia che alcuni usano per brutalizzare serve a un’altra per stabilire canali empatici, costruire relazioni ma anche allontanarsi dall’uomo e trovare sorellanze: come si può leggere più volte nel romanzo, “il bene e il male stanno dentro lo stesso guscio”.

Ci sono pensieri che si legano come sorelle intente a ricamare la stessa coperta. Ogni pensiero riproduce un pezzo del quadro, insegna una parte della lezione complessiva, ma solo nel loro insieme essi hanno un senso compiuto. Noi, sorelle, lavoriamo.

La sorellanza, la ricostruzione di genealogie e la distruzione dell’esistente sono le tattiche di resistenza escogitate da Olivia e Nigredo: tutte e tre sono pratiche femministe. Se la sorellanza, così come viene stabilita da Olivia con le donne che provano dolore, si svolge in un presente di sensazioni condivise, l’aggancio diacronico alle esperienze di altre nel passato ribadisce la sofferenza femminile come leitmotiv della storia umana ma indica anche una possibile via d’uscita. Attraverso i ritratti del Pittore, personaggio ispirato all’artista Beppe Devalle, Vallorani allestisce un pantheon di donne scelte con cura. Tutte loro raccontano del corpo femminile, della sua frammentazione, dei suoi traumi e dei suoi usi. Sylvia Plath, raffigurata incinta in un dipinto di Devalle (Cross Point, 2005), immagina una futura gravidanza nella poesia Metaphorse si descrive oggettificandosi in una casa, un frutto maturo e una pagnotta che sta lievitando, o animalizzandosi in un’elefantessa e una vacca da riproduzione, ma soprattutto si guarda e vede un mezzo (“a means“), la tappa (“a stage“) di un processo che ormai non può più arrestare (“una volta saliti sul treno non si può fermarlo”). Nel suo ridotto corpus teatrale, la drammaturga inglese Sarah Kane affronta lo stupro e la guerra, la tortura e la malattia mentale, parla di allucinazioni e derealizzazioni, non si nasconde dalla violenza, quasi la eleva a costante universale dell’esperienza umana. E di corpi violati, corpi genderizzati e corpi (e menti) malati si occupano anche le altre donne evocate da Vallorani: così Virginia Woolf, così Francesca Woodman, così anche Marilyn Monroe citata nella pagina dei ringraziamenti (ora e per sempre viso cristallizzato in un sorriso eterno e immagine dal potenziale di riproducibilità infinito disconnessa dall’unicità della persona Norma Jean, donna-oggetto come mai ce ne erano state prima). Tutte loro raccontano o dimostrano com’è abitare il corpo di una donna, com’è essere guardate e usate, ma anche come quello stesso corpo può essere riconquistato e finalmente appartenerci. Le somiglianze vanno oltre: ci sono altri puntini che la lettrice colta saprà collegare per indovinare quale direzione prenderà Avrai i miei occhi, e quanto pessimismo esprime.

Eppure Vallorani ci tiene a ricordare che scrivere storie non è lanciare profezie (il personaggio del Profeta, difatti, è tutt’altro che positivo) e che “il futuro lo costruiamo noi come comunità“. Vale a dire: è nostro il dovere di osservare (ancora: avrai i miei occhi, gli occhi dell’artista diventano nostri per qualche ora) il futuro delle città, dei corpi e delle relazioni da cui la scrittrice ci mette in guardia e compiere lo sforzo di contro-immaginare, di riappropriare, di rifiutare, di agire.

…